-

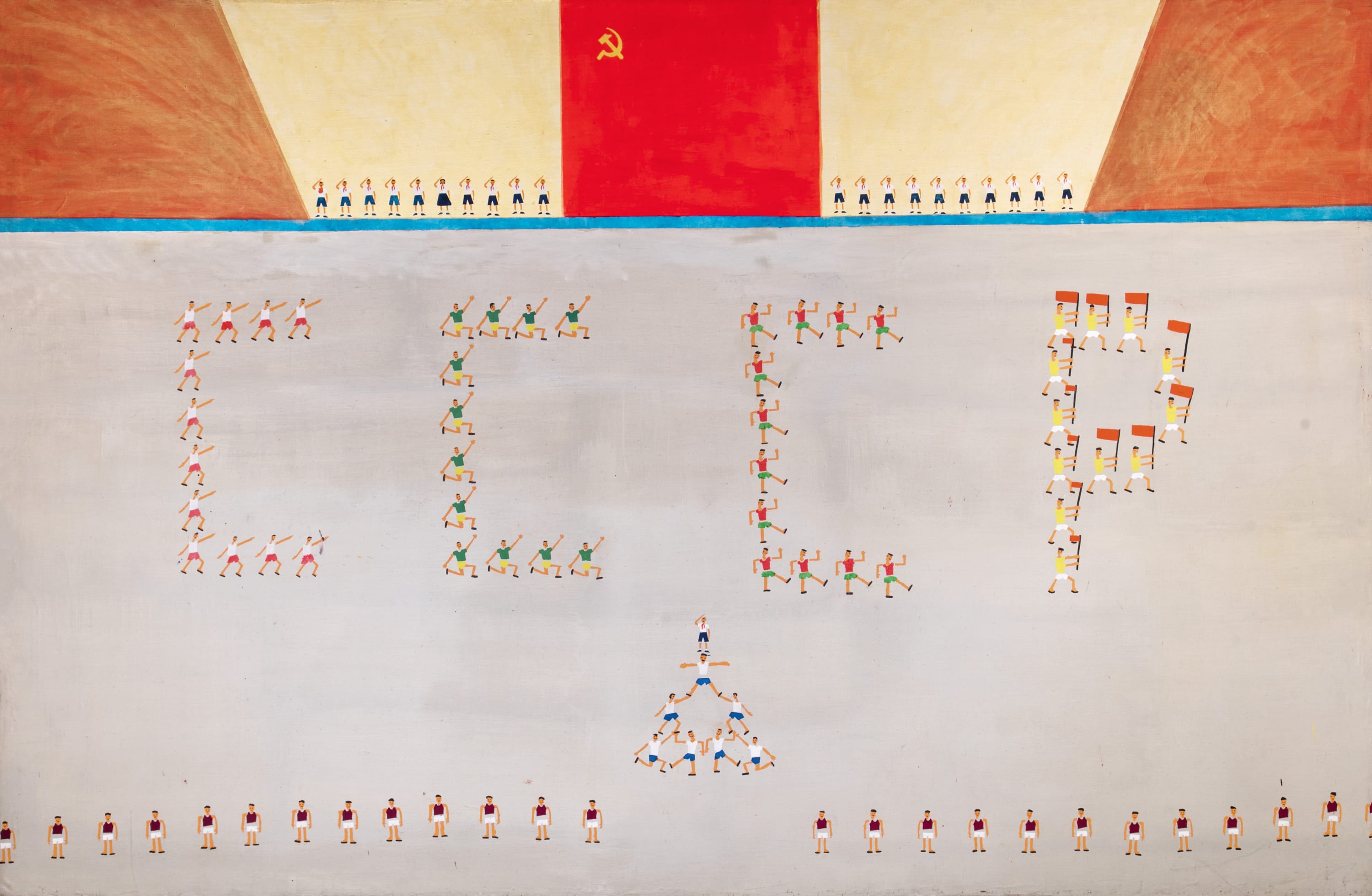

ТИМУР НОВИКОВ, СССР, 1985

ТИМУР НОВИКОВ, СССР, 1985 -

Георгий Гурьянов и Наташа Дронова на фоне работы Тимура Новикова «СССР» в студии 50 А. Москва, СССР, 1988. Фото Сергея Борисова. Опубликовано на с. 125 в каталоге «Сергей Борисов. Студия 50 А». М.: RuArts, 2014

-

Представленная работа «СССР» — уникальная и важная в творчестве Тимура Новикова, в ней сходятся специфические черты его стиля и дух времени. Невозможно без иронии воспринимать триумфальный парад пионеров, образующих своими фигурками грандиозную аббревиатуру СССР. Вверху, вместо извечного солнца в работах Новикова, сияет коммунистический флаг на фоне гигантских золотых и оранжевых лучей. Картина разделена, как советская двойственная действительность: внизу показной парад на фоне серой реальности, а вверху — мечты о великих идеалах и светлом будущем. Выполненные по нескольким трафаретам, однотипные фигурки как бы идеально воплощают идею о всеобщем равенстве, счастье и коллективной сплоченности, они — молодое тело этого государства. Различия только в неизменно улыбающихся мордашках и прическах, подрисованных, очевидно, от руки.

Многие художники поколения Тимура Новикова обращались в 1980-1990-х к символике СССР, что до них делал разве что соц-арт, появившийся в 1970-х. Они уже не мыслили как диссиденты, ослабление режима и «ветер перемен» давали надежду выстроить «свой мир» здесь. Поэтому в большинстве своем они относились к истории Советского Союза, как этнографы, занимая позицию отстраненного наблюдателя. «Новые художники» во главе с Тимуром Новиковым обращаются к «истокам красоты» советской пропаганды, к авангарду начала XX века, который был впоследствии как искусство в СССР запрещен, но фактически остался в виде дизайна. Вместе с этим был интерес и к тоталитарной эстетике 1930-1950-х, который сформируется в новое направление к концу 1980-х - началу 1990-х благодаря Новикову — «неоакадемизм». Тимура Новикова и художников его круга интересовала именно визуальная и энергетическая составляющая, без идеологического содержания. -

Одним из символов тоталитарных стран в XX веке стали демонстрационные парады, которые в СССР проводились регулярно. Они как бы стали воплощением отношения к человеку, которое сформировалось в первой половине XX века: социополитические теории, такие как коммунизм, планировали всеобщее благоденствие механистически, не учитывая личность. В парадах люди уподобляются машинам, двигаясь слаженно, словно детали одного большого механизма. В СССР в них участвовали не только военные и спортсмены, но и в юбилейные даты комсомольцы и пионеры — то есть дети, начиная с 1920-х годов. Например, в 1982 году на Красной площади состоялся парад пионеров в честь 60-летия пионерской организации, когда уже никого среди молодого поколения советская идеология не интересовала. Тем не менее остался символ и ритуал, который под руководством старших был отрепетирован и исполнен. Тимур Новиков относится к этим символам и ритуалам, почти как к художественным формам, он использует их с легкостью, не нагружая тяжелыми размышлениями, по-доброму иронизируя и любуясь одновременно. Возможно, западная мода на все советское, возникшая в 1980-х, в годы Гласности и перестройки, произошла не только из-за внешнего интереса к прежде совершенно закрытой стране, но была сформирована изнутри, дерзкой рефлексией молодого поколения. Они вернули забытую энергию обновления «революции», но теперь это уже была новая — «шизореволюция».

-

Александр Родченко. Обложка журнала «ЛЕФ». Москва, №3, 1923

-

Казимир Малевич. Женщина с граблями, 1928–1932. Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

-

В автобиографии 1998 года Тимур Новиков рассказывает, что с 6 лет занимался в кружке рисования при Доме пионеров и школьников, и там же создал свои первые «крупномасштабные живописные произведения». Одной из них была картина, склеенная из двух листов, размером 80х100 см, которая называлась «Парад на Дворцовой площади»: «В центре композиции был Александрийский столп, а вдоль него ехали танки, бронетранспортеры и какие-то машины с солдатами, и так далее. С детства мама водила меня не только в Эрмитаж и Русский музей, но и на военные парады, поэтому именно парад вдохновил меня на первую “картину”». С парадов и площадей начал Новиков свой путь художника, с этим же он ступил на главную линию своего творчества, создав в 1983 году первое произведение на ткани — широкоформатный коллаж «Аэропорт» размером 237х237, который сегодня находится в коллекции Русского музея.

-

-

Тимур Новиков. Ленинград, 1986. Продано на аукционе VLADEY в 2014 году в частную коллекцию

-

Тимур Новиков. Аэропорт, 1984. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия

-

Тимур Новиков с мамой Галиной Васильевной и сестрой. Ленинград, СССР, начало 1960-х. Опубликовано в книге Е.Ю. Андреевой «Тимур. Врать только правду». СПб: Амфора, 2007

-