-

ИЛЬЯ КАБАКОВ, НОВЫЙ АККОРДЕОН, 2001

ИЛЬЯ КАБАКОВ, НОВЫЙ АККОРДЕОН, 2001 -

Олег Васильев, Эрик Булатов, Илья Кабаков, Эдуард Гороховский в мастерской Ильи Кабакова на Сретенском бульваре. Москва, СССР, 1981. Предоставлено архивом Музея современного искусства «Гараж»

-

Юрий Кугач. Фрагмент картины «Первое мая», 1952. Челябинский государственный музей изобразительных искусств, Челябинск, Россия

-

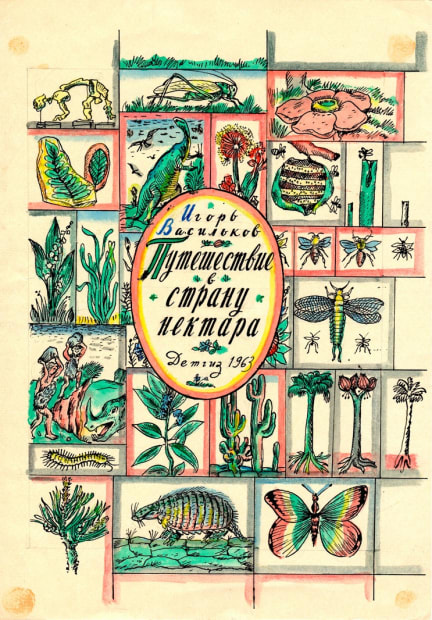

Илья Кабаков. Обложка к книге «Путешествие в страну Нектара», 1963

-

Попыткой отрефлексировать собственные переживания вынужденного художественного подполья и идеей нового художественного языка, на котором стал бы возможен рассказ о настоящей жизни в Советском Союзе, пронизано все творчество Ильи Иосифовича. Обращение к иконографии и тематике официального искусства, как впоследствие объяснит Кабаков, было осознанным актом: «Начиная жить на этом свете, мы застаем ситуацию такую, что мы вынуждены говорить на том языке, на котором уже существуют и говорят другие вокруг нас. Культура, которую мы застали и не придумали, диктует нам ту форму и те конвенциональные способы, которыми мы будем общаться с внешним миром».

Однако непосредственное соприкосновение с реальностью опасно — его можно осуществить только через игру. Чтобы реализовать свою идею, Кабаков вводит в пространство творчества придуманных им персонажей, которые часто действуют от своего лица через его картины. Кабаков как бы маскируется под ремесленника, которым он должен был стать после выпуска из института, чтобы задать нам вопросы о природе картины, авторства и художественного языка и с помощью этой дискуссии перейти к обсуждению роли человека в государственной и художественной системе. Искусствовед и арт-критик Андрей Ковалёв называет такое выдумывание «персонажного художника» первым важным изобретением Кабакова, придуманным еще до тотальной инсталляции.

-

Илья Кабаков. Лист к альбому «Полетевший Комаров», 1973. Продано на VLADEY в 2016 году в частную коллекцию

-

Это означает, что грязноватая коричнево-зеленая палитра, блеклые краски и академическая рисовка в «Новом аккордеоне» — это, конечно, дело рук не самого Ильи Иосифовича (хотя фактически картины написаны Кабаковым), а одного из его фиктивных героев. Несмотря на анонимность автора, его образ получается достаточно выпуклым. Очень легко представить, как этот художник ходит в МСХ и выполняет одни только госзаказы, от которых, судя по тональности картины, ему уже муторно. Разочарованный в собственном таланте, он жаждет исправить положение и решается украсить работу разноцветными бумажными цветами, которые якобы придадут композиции более опрятный, красивый и праздничный вид. Со стороны Кабакова, который вооружает своего героя безобидной аппликацией, это выглядит, скорее, как ироничная шутка. Однако невинный на первый взгляд акт оборачивается бессилием персонажа противостоять системе. Именно степень отчаяния этого героя, который не может вырваться из плена цензуры, бюрократии и череды согласований, придает картине общечеловеческое звучание, актуальное не только для советского, но и международного контекста. И это — то, чего из современных российских художников удалось достичь только Кабакову: используя клише соцреализма и советскую фактуру, рассказать о прошлом и настоящем своей страны и остаться понятным и интересным всему миру. Именно мимикрируя под соцреалистическую живопись, присваивая картину вымышленному персонажу, Кабаков оставляет зазор между реальностью и симулякром, в котором и становится возможным уникальное высказывание, ценное для отечественного зрителя и международного арт-сообщества.

-

Фрагмент работы «Новый аккордеон»

Фрагмент работы «Новый аккордеон» -

Илья и Эмилия Кабаковы. Инсталляция В будущее возьмут не всех. 49-я Венецианская биеннале. Арсенал, Венеция, Италия, 2001. Опубликовано на с. 119 в каталоге Современные русские художники — участники Венецианской биеннале. Избранное. СПб: Центральный выставочный зал «Манеж», 2016

-

Вид на экспозицию «Breaking the Ice: Moscow Art 1960's–1980's». Saatchi Gallery. Лондон, Великобритания, 2012–2013. Источник: tsukanovartcollection.com

-

Выставки

«Breaking the Ice: Moscow Art 1960's–1980's». Saatchi Gallery. Лондон, Великобритания, 2012–2013

«Not Everyone will be taken into the Future. Materialien Zur Installation». Galerie im Traklhaus. Зальцбург, Австрия, 2002

49-я Венецианская биеннале. «Plateau of Humankind». Основной проект. Arsenale. Венеция, Италия, 2001

Публикации

Breaking the Ice: Moscow Art 1960's–1980's. М.: MAIER Publishing, 2012. С. 228

Илья Кабаков. Картины 1957–2008. Каталог-резоне. М.: Кербер, 2008. С. 109

Провенанс

Коллекция Игоря Цуканова

Коллекция Инге и Филиппа ван ден Хурк, Нидерланды